Ripropongo qui, anche a scopo di backup, un articolo che scrissi per la rivista online ArcheoGuida, quindi confluito in Antika, ora Archart, sotto errata attribuzione.

Nemi: le navi del mito

La storia delle navi di Nemi ha tutti i connotati per essere definita una fiaba: vi è un tesoro immenso, leggendario, di cui gli abitanti del luogo bisbigliano e del quale, di tanto in tanto, a distanza di decenni, sembra emergere qualche minuscola parte; vi sono coloro che lottano con ogni forza per raggiungerlo; vi sono ostacoli che sembrano insormontabili per un essere umano, occorrendo sforzi titanici, al di sopra delle forze di un uomo, per arrivare non tanto a sfiorarlo, quanto a comprenderne l’incredibile essenza. Potrebbe essere uno dei tanti racconti che i nonni, nelle fredde notti d’inverno dei Colli Albani, narravano ai nipoti, raccolti intorno al focolare: statue magnifiche, ori a profusione, bronzi divini, colonne affusolate, templi galleggianti, palazzi reali, ce n’è abbastanza per infiammare l’immaginazione di chiunque.

Potrebbe dunque essere una leggenda, ma non lo è. E difatti, al contrario delle favole, la conclusione di questa vicenda sarà irreale, senza senso, priva di qualunque spiegazione razionale, data l’ambientazione – anch’essa folle – all’interno della quale si svolse. È una storia di fraintendimenti, abbagli, passione, audacia: il ripercorrerla, come noi faremo, tappa per tappa, può far capire molto della natura umana. Un monumento, di qualunque tipo esso sia, è un qualcosa creato dagli uomini per altri uomini, depositario di un messaggio o di conoscenze che rivelano l’animo di chi lo ha ideato, di chi lo ha esplorato, giungendo così a scoprire che gli Antichi, poi, tanto antichi non sono. Abbiamo cambiato vestiti, abbiamo mutato mezzi, ma impulsi e reazioni sensibili sono rimasti gli stessi: se ci si avvicina ad una testimonianza del passato privi di pregiudizi e con la voglia di sviscerarne i segreti, si scopre che ben presto essa inizierà a narrare di eventi remoti, eppure stranamente vicini a noi, una voce del passato che sembra tanto attuale.

È una storia che si distacca dal fiabesco, nel quale si era sdipanata per secoli, per entrare, con tutta la sua magnificenza e la sua maestosità, nel mondo reale, tangibile, imprimendovi una forte impressione di meraviglia e stupore dinanzi all’ingegno, all’audacia dei costruttori, alla follia di un sogno realizzatosi; e, come tutte le cose che entrano nel tempo caduco degli uomini, è stata condannata a scomparire, ritornando nel mito, questo sì, eterno ed immortale.

È questa storia, che ci accingiamo a raccontare.

Una divina unione

Per quale motivo le navi rinvenute in un lago vulcanico destano così tanta curiosità? Come mai nel corso dei secoli hanno suscitato una forza di attrazione tanto elevata da parte di chi si imbatteva in notizie su di esse? È difficile non avvertirne il potere di seduzione: al fascino di essere una testimonianza del passato si unisce il senso di avventura della ricerca, ma, soprattutto, l’avvertirne l’intima carica di sfida lanciata dall’uomo per proiettarsi oltre i suoi limiti, oltre le Colonne d’Ercole della propria intelligenza. È il motivo per cui le Piramidi di Giza esercitano un forte richiamo sul nostro animo, opere che sembrano gareggiare contro i secoli e la caducità del tempo, immortali, fatte costruire da uomini spinti dalla loro fede in un’idea, e che per quell’idea erano disposti a mettere in campo un’enorme quantità di mezzi e di energie: nulla, allora, risulta impossibile, nemmeno spostare blocchi dalle dimensioni di duecento tonnellate.

Nemmeno costruire un tempio sull’acqua.

Il cimento ingegneristico costituito dalla costruzione delle due navi di Nemi non poteva essere posto da una volontà comune, priva dei necessari mezzi per realizzarla: alle sue spalle doveva esserci una committenza di elevato rango e potere. Sebbene l’ideazione di navi colossali fosse stata già precedentemente portata a termine con successo (celebre era la Syrakosia voluta dal tiranno di Siracusa Ierone II, tanto colossale da non poter essere ospitata da alcun porto se non da quello di Alessandria d’Egitto, cui fu inviata come regalo per il faraone Tolomeo III), era totalmente nuovo il progetto di edificarvi un qualcosa che, per sua natura intrinseca, necessita di assoluta stabilità. Grazie al rinvenimento di alcune fistole plumbee recanti inciso il nome del committente, sappiamo che la mente dietro l’impresa fu Caio Giulio Cesare Germanico, imperatore tra il 37 ed il 41 d.C., meglio conosciuto come Caligola.

“Sinora ho parlato del principe; ora racconterò del mostro”: con una frase dalla brutale semplicità, Svetonio, nella sua Vita dei Cesari, dipinge teatralmente una delle figure più controverse della sciagurata dinastia dei Giulio-Claudii. È entrata nell’immaginario collettivo – sia antico, sia moderno, che dalle fonti classiche è influenzato – come eccentrica, stravagante, dispotica, depravata, legata all’immagine di orge, stragi, follie, come quella di un cavallo nominato senatore. Svetonio in questi particolari sguazza a proprio agio: a fronte di nove episodi legati alla sua attività di imperatore, ben trentanove riguardano invece le stravaganze (per utilizzare un eufemismo) di un giovane inizialmente amato dall’esercito, dal Senato e dal popolo. Sebbene la critica contemporanea tenda a rileggere in chiave meno romanzata molti dei suoi atti, il nome di Caligola continua ad incarnare l’emblema della degenerazione del potere assoluto: tanta era la potenza accentrata nelle sue mani che, al culmine del suo regno, avrebbe voluto essere innalzato al rango di divinità, cosa assolutamente vietata in vita (il machiavellico Augusto c’era invece riuscito, nella pratica, tramite un espediente subdolo).

Nulla lo fermava: a chi aveva osato affermare che sarebbe divenuto imperatore quando avrebbe cavalcato tra Baia e Pozzuoli, facendo erroneamente affidamento sull’impossibilità fisica di un cavallo di passeggiare sulle acque, Caligola rispose ordinando di costruire un ponte di barche e ricoprirlo di terra, per poi percorrerlo in groppa al suo destriero non una, ma ben tre volte; fece varare appositamente un’imbarcazione per trasportare un obelisco dall’Egitto a Roma (sito ora al centro del colonnato di San Pietro, è stato il più grande obelisco eretto nell’Urbe fino all’innalzamento nel Circo Massimo di quello di Tuthmosis III, oggi al Laterano, per volontà di Costanzo II, nel 357 d.C.), tanto grande che venne riutilizzata, affondandola, come basamento per il faro del porto di Claudio; e Svetonio ricorda come avesse fatto costruire navi mai viste prima per costeggiare in tutta comodità i luoghi più ameni delle rive campane:

“Fece costruire anche navi liburniche a dieci ordini di rematori con poppe incastonate di gemme, vele variopinte, con dovizia di terme, portici e triclinii e grande varietà di viti e di alberi da frutta, a bordo delle quali, banchettava di giorno, tra danze e musiche, navigando lungo le coste della Campania.” (1).

Suo desiderio – è sempre lo storico romano ad informarci, principale fonte a noi giunta riguardo la vita dell’imperatore – era proprio la realizzazione di opere ritenute impossibili. La volontà di andare al di là dell’umano portò Caligola, secondo la tradizione, a ritenersi a tal punto divino da voler giacere con Selene, la Luna, emblema femminile per eccellenza. Il lago di Nemi, che i Romani chiamavano speculum Dianae, era dunque il luogo perfetto dove celebrare quest’unione: Nemi era infatti sacra alla dea Diana, in parte assimilabile alla greca Artemide, e ad essa era dedicato un culto antichissimo, fatto risalire addirittura all’eroe mitologico Oreste, figlio di quell’Agamennone che tanta sciagura causò a Troia. Addetto al rito era un sacerdote ex schiavo fuggitivo, il Rex Nemorensis, l’unico che potesse spezzare le fronde di un albero ritenuto sacro, e che entrava in carica solo dopo aver ucciso il predecessore secondo un preciso rituale. Svetonio ci informa che Caligola fece trucidare il sacerdote allora reggente perché da troppo tempo nessuno era riuscito a vincerlo: probabilmente rinnovò un antico culto laziale che stava ormai scomparendo, ma lo storico, come abbiamo visto, ama indugiare nelle facezie e nel pettegolezzo, dando maggior rilievo al particolare truculento e degenere.

Connessa alla figura di Diana-Artemide è l’emblema lunare: come Apollo, il gemello, è simbolo del Sole e dell’Uomo, così la dea incarna la Luna e pertanto la Donna. L’imperatore è come il Sole, è benefico, porta luce, dona vita: non a caso al Sole si rifaranno altri imperatori con tendenze assolutistiche e teologiche orientalizzanti, come Nerone (la sua statua colossale, posta nelle vicinanze del posteriore Anfiteatro Flavio – dalla quale trarrà il popolare nome di Colosseo – lo raffigurava proprio nelle vesti del dio Elios), Caracalla, Elagabalo, per citarne alcuni. È il principio maschile per eccellenza. Affinché vi sia equilibrio, prosperità, felicità, è necessario che si congiunga con l’altro principio universale, il femminile: ecco dunque che l’unione sacra, la ierogamia, diventa atto imprescindibile per garantire benessere a Roma, cioè all’Impero, cioè al mondo. A conferma di questa ipotesi, viene ad aggiungersi un elemento fondamentale come il culto orientale della dea Iside, venerata nello stesso santuario di Diana e probabilmente su una delle navi, come il ritrovamento di un sistro lascerebbe supporre (2).

Due maniglioni in bronzo a forma di testa di lupo e leone, recuperati dal fondo del lago

Iside è legata al ciclo della morte e della rinascita – tramite il mito di Osiride, sul quale risulterebbe troppo dispersivo dilungarsi in questa sede – e pertanto della fertilità e dell’immortalità: essa dilagò letteralmente per l’Impero Romano, riscuotendo notevolissima fortuna. Caligola, attentissimo al mondo orientale, a quello faraonico in particolar modo, mediato attraverso la tradizione ellenistica, non poteva non esser sensibile ad una serie di significati escatologici così profondi: anche i suoi antenati, Marc’Antonio, Giulio Cesare, Ottaviano Augusto, non erano rimasti indifferenti, anche se in modalità differenti, al fascino dell’incarnazione terrena di Iside, la regina Cleopatra (3).

Il lago di Nemi verrebbe così a costituire il fulcro di un’unione sacra: di forma circolare, abbastanza piccolo da poter essere abbracciato interamente in un sol colpo d’occhio, sacro a Diana e Iside, può divenire nelle notti di luna piena la temporanea dimora dell’astro notturno, concretizzata nella forma di un palazzo galleggiante nella quale risiede anche l’imperatore-Sole, e venerata appieno nel tempio galleggiante al centro della superficie acquatica. Speculum Dianae, lo specchio d’acqua caro a Diana, ma anche lo specchio in cui si riflette la Luna.

Tuttavia, per quanti elementi si possano addurre a sostegno di una tesi così suggestiva, che farebbe apparire Caligola non come un folle megalomane, ma come un imperatore dal preciso piano politico-religioso con il fine di introdurre una forma di teocrazia, così diffusa in ambiente orientale ed ellenistico, ma profondamente avversa dall’animo romano, rimane appunto solo quello, un’ipotesi. Nella realtà delle fonti, Caio Germanico è – e rimane – un folle tracotante. Tanta superbia venne punita: egli fu ucciso, ed il suo nome condannato alla damnatio memoriae, alla cancellazione totale di qualunque cosa lo potesse ricordare. Eliderne il nome dai monumenti e dai documenti ufficiali equivaleva ad eliminarlo dalla mente dei presenti e dunque dei posteri, come se non fosse mai esistito. La maledizione che fu scagliata contro una figura tanto deprecata colpì anche quanto il suo sfrenato capriccio aveva desiderato e poi realizzato: e le due grandiosi navi ancorate nel lago di Diana, prima furono abbandonate a sé stesse e saccheggiate, quindi affondate e dimenticate. Solo la popolazione locale, di generazione in generazione, ne preservò il ricordo, diluendolo nei fumosi strali del fiabesco ed ammantandolo delle dorate vesti della leggenda.

Indagine di un mito

Storia, nel senso etimologico del termine, significa “indagare”: condivide la radice verbale greca con il vocabolo che indica “vedere”. Storia è dunque, propriamente, la ricerca fatta visivamente e che alla vista si affida: nulla di inventato o di immaginario, solo realtà tangibile o che considera chi ha potuto esser presente ai fatti posti al centro della propria indagine cognitiva. Contrapposto a storia è mito: ed è come mito che le due navi di Nemi vennero bollate dagli studiosi fino alle fine del XIX secolo, nonostante circa quattrocento anni prima fosse stata condotta un’indagine tesa a documentare la realtà di quanto le leggende del luogo andavano affermando.

Spiegazione di questa contraddizione è offerta dall’archeologo ottocentesco Felice Barnabei:

“A noi archeologi nuoce sovente il soverchio riserbo sopra alcuni fatti, che per qualche particolare soltanto non furono pienamente dichiarati. La tradizione intorno ad una nave romana affondata nel lago di Nemi fu ricacciata nell’ordine delle fiabe, pel motivo che, secondo la opinione volgare, tale nave sarebbe stata costruita per ordine di Tiberio; mentre i tubi di piombo col nome di questo imperatore, ripescati in quel lago e nel sito ove dicevasi affondata la nave, erano stati trascritti con una leggenda, che dagli epigrafisti non poteva essere accetta come genuina. A tali conclusioni epigrafiche si diede tanto valore che si ritenne perfino ozioso il discutere intorno alla esistenza di questa nave nel fondo di quel lago; e quando nel Museo Kircheriano passavamo innanzi alla trave indicata come appartenente alla nave di Tiberio e trovata nel lago di Nemi, non ci curavamo neanche di domandare a noi stessi se realmente quel legno avesse potuto appartenere ad una nave.” (4)

Mai errore di valutazione – e Barnabei, con onestà, lo ammette – fu più grande: eppure pochi anni prima il tedesco Heinrich Schliemann, forte della sua letterale fede nel più antico testo greco pervenutoci, l’Iliade, aveva dimostrato, scoprendo il sito della città di Troia, come il mito potesse avere un solido fondamento di realtà.

Le fonti antiche tacciono pressoché totalmente su quanto lo specchio d’acqua potesse celare, pur esaltandone continuamente la bellezza dei luoghi e sottolineandone la sacralità, essendo dedicato, come abbiamo visto, a Diana: l’oblio che avvolse le navi fu del più totale, forse perché, essendo legate a riti cui poteva accedere solo una ristrettissima cerchia di personaggi, erano ignote ai più (mentre quelle sulle quali Caligola navigava in Campania erano state, come visto in precedenza, ampiamente descritte); forse perché volutamente dimenticate. Tuttavia, che ci fosse qualcosa di maestoso e prezioso, nel lago di Nemi, lo si sapeva da tempi immemori: spesso i pescatori del luogo riferivano di reti impigliate nel fondo e che, issate con fatica sulle barche, restituivano ora un pezzo di legno sapientemente lavorato, ora qualche oggetto ben più consistente. Nel 1446 si decise di scoprire se tali racconti avessero nucleo di verità: di indagare, appunto. Il cardinale Prospero Colonna, signore di Nemi e Genzano, coltissimo studioso di antiquaria, volle appurare quanto fossero fondati: fece venire Leon Battista Alberti sulle rive del lago, al fine di ideare un metodo per scandagliare il fondale lì dove i pescatori li avevano indirizzati.

Oltre che umanista ed architetto, infatti, Alberti era anche un valente ingegnere idraulico (suo è il restauro e la riattivazione del condotto dell’Acqua Vergine, l’acquedotto che alimenta, tra l’altro, la Fontana di Trevi): fece realizzare una piattaforma su botti vuote, così da garantirne la galleggiabilità, sulle quali vennero poste delle “machine” dotate di uncini; fatti venire da Genova dei marangoni, ossia degli specialisti in lavori subacquei, li impiegò per una ricognizione del fondo. Grande fu la meraviglia quando, nella semioscurità delle acque, si iniziarono ad intravedere le forme di un relitto dalle proporzioni inaudite: subito ne furono prese le misure – almeno di quanto emergeva dalle sabbie – e se ne decretò la riemersione tramite l’aggancio degli uncini precedentemente approntati. Il risultato di tale operazione non fu certo dei più felici: inghiottita dal fango, troppo grande e pesante per essere sollevata dai congegni dell’Alberti, la nave rimase al suo posto, ma una cospicua parte di una delle strutture di cui si componeva fu letteralmente strappata via; essa fu tuttavia sufficiente a suscitare una profonda e vibrante ammirazione. A distanza di sei secoli possiamo ancora quasi toccarla con mano, grazie alle parole dell’umanista FlavioBiondo:

“Essa era composta tutta di tavole grosse tre dita di un legno chiamato larice; e tutta intorno al di fuori era coperta d’una buona colla di color giallo, o purpureo; e sopra questa vi erano tante piastrelle di piombo, chiavate con spessi chiodi non di ferro, ma di bronzo, che mantenevano le navi e la colla intera, e la difendevano dall’acqua e dalle pioggie. Di dietro poi era talmente fatta, che non solo era sicura dall’ acqua; ma si poteva dire e dal ferro, e dal fuoco. Era prima sopra il legno tutto disteso di buona creta, sparsa tanto ferro liquefatto (sarà stato in altra maniera) che faceva una piastra, poco meno quanto era tutta la nave di tavole, ed in qualche luogo era grossa un dito, in alcun altro due; e sopra il ferro era un’altra impiastrazione di creta; e ci parve di vedere che mentre era il ferro caldo vi fosse su posta la creta; per essere talmente così la creta di sotto, come quella di sopra, afferrata, e ristretta col ferro, che pareva e il ferro e la creta una medesima colla. […] furono nel fondo del lago trovate alcune fistole, o tubi di piombo, lunghe due cubiti e ben massicce, le quali si vedeva, che erano attaccate l’ una all’ altra […] In ognuna […] erano scolpite belle lettere, le quali dimostravano (come pensiamo), che l’autore della nave fosse stato Tiberio Cesare; e giudicò Leon Battista Alberti, che dal bel fonte ed abbondante che scaturisce presso Nemore […] si stendessero molte di quelle fistole di piombo infin nel mezzo del lago, per condurre acque in servizio delle case sontuose e belle che noi crediamo che fossero sopra quelle navi edificate. Bella cosa e quasi meravigliosa a vedere i grandi chiodi di bronzo, di un cubito lunghi, così interi e così puliti che pareva che allora appunto fossero da mano del maestro usciti.” (5)

Il reperto fu trasportato solennemente a Roma, e qui esposto per un breve periodo di tempo: se ne trova menzione nelle memorie di papa Pio II (6), morto nel 1464, che si recò ad osservare quanto scoperto, dopodiché, ogni traccia sembra divenire evanescente. Ma la breccia nell’immaginario collettivo ormai era stata aperta, e sarebbe occorso solo qualche decennio affinché un nuovo avventuriero tentasse l’impresa.

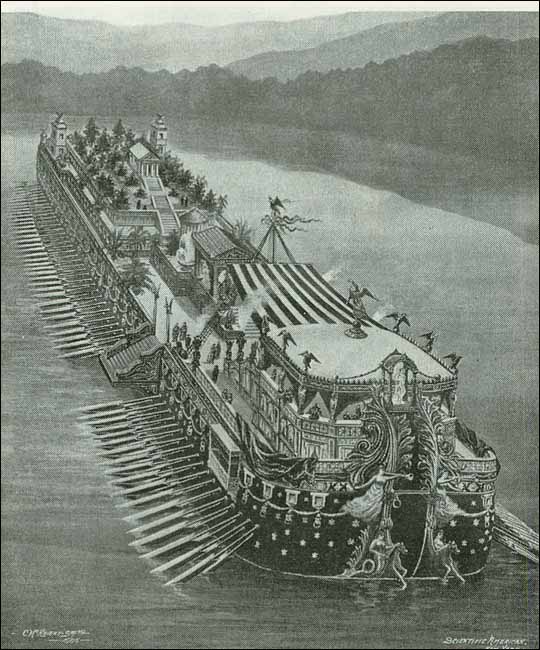

Il palazzo galleggiante di Caligola in una ricostruzione di fantasia (American Scientific Magazine, luglio 1906)

Visioni subacquee

Nel 1535 il lago di Nemi fu teatro di un nuovo audace tentativo di carpirne i suoi secolari segreti. Il 15 luglio di quell’anno, infatti, il bolognese Francesco De Marchi, erudito al servizio di Alessandro de Medici, duca di Toscana, nonché valente architetto esperto di arte militare, sfidò l’oscurità delle acque spinto dalla voglia di esaminare quanto vi fosse celato. Della sua ardita impresa lasciò un gustoso, quanto preciso rendiconto all’interno della sua opera, Della architettura militare: tra situazioni ironiche ed annotazioni che rivelano una acuta curiosità scientifica, si può percepire l’entusiasmo che lo porta a sfidare gli elementi a rischio della propria vita, pur di vedere in prima persona uno straordinario frammento del passato. Grazie ad un tal Guglielmo di Lorena, si immerse mediante un “istromento” da questi costruito, sul cui funzionamento Francesco aveva giurato di mantenere il più assoluto riserbo almeno fino alla morte del suo inventore.

Passiamo dunque la parola al nostro architetto – con il quale ci intratterremo per un po’ – primo, orgoglioso testimone oculare delle meraviglie che giacevano sott’acqua (il corsivo è di chi scrive):

“Non mi parerà fuori di proposito di parlare della barca de Traiano; poiché il Biondo da Forlì, nella descrittione d`ltalia e il Faueno nelle anticaglie di Roma ne hanno parlato senza vederla; ma io che l’ho veduta e tocca con mano, parlarò parte di quello che saprò. Dico che la barca di Traiano è sommersa nel lago di Nemo. Passa rnille trecento quarant’anni che detta barca è nel fondo di detto lago, alla ripa che guarda verso il levante; la quale sta in pendivo nel lago; dove che maestro Gulielmo da Lorena trovò un istromento nel qual’entrava in essa; e se faceva calare nel fondo del lago, dove stava ivi un’ora, e più e rneno. secondo l`haveva da fare, overo che il freddo lo cazzava via, con il qual’istromento si può lavorare, con segare, tagliare, turare, ligar corde, adoperar mazzi, scarpelli, tanaglie et altri simili instromenti […] Si vede per un christallo che è d’una grandezza di un palmo: la vista è in questo modo, che una cosa per piccola che sia, par molto grande, dico molto maggiore ch’ella non è a vederla in acqua. Dico che li pesci detti Laterini, che sono in questo lago, li quali non sono maggiori del minimo dito della mano, paiono di sotto grossi come è il brazzo […] li quali, se io non ero informato di detti pesci me haveriano posto paura per la gran moltitudine, che abbondavano alla volta mia; massime che io portai quattro onze di pane, e una de formaglio con esso meco per magnare; e perchè il pane era duro et nero se sbrizulava, dove concorse tanta moltitudine de pesci che mi cingevano intorno, dove che io era senza braghe m’andavano a piccare in quella parte che l’huomo può pensare, e io con le man li dava, ma non curavano nulla, come quelli che erano in casa sua […] Ancora il maestro Gulielmo mi volle turare le orecchie con del bambaso, con del muscho, e altri odori; ed io non volsi con dire ch’io voleva vedere so io udiva a chiamarmi, dove fui chiamato molte volte ad alta voce, e non sentiva; et non era sotto l’acqua più di sei canne romane: ma sentiva bene il tuono di dei sassi, che battevano l’uno con tra l’altro, sotto l’acqua un mezzo brazzo e più si sentiva dei martelli battere l’un contra l’altro, dico in modo che mi offendevano le orecchie […] Hora nell’andare giù sotto l’acqua io sentiva una passione nell’orecchie tanto grande che pareva che mi fusse posto un stillo d’azzale, che mi trapassasse dall’una orecchia all’altra: grandissimo dolore io sentii; dico che fu tale che mi si rompete una vena del capo, ch’l sangue mi usciva per la bocca, e per il naso dove che quando io cominciai a battere con il martello nella barca, mi cominciò a moltiplicar il dolore, e abondare il sangue […] quando io fui […] fuori dell’instrumento, era tutto sangue il giupone bianco, ch’io haveva a dosso […] Io steti mezz’hora di horologio la prima volta sotto l’acqua, et haveva portalo l’horologio con me per veder il tutto, e da poi che io fui di sopra, saltai nel lago a notare, e subito ch’io presi acqua in bocca, e che hebbi bagnato il capo, si fermò il sangue […] ligai una parte della sponda della barca, la qual con un’argano che havevano di sopra in su un ponte di botte, trassimo tanto di questo legname che haveressimo potuto caricare doi buonissimi muli, il qual legname era di più sorte; v’era larice, pino e cipresso; cosi fu giudicato in Roma da tutti gli valent’huomini. Poi vi eran certi cavigli, li quali erano di rovere, e venati così neri che parevano dì ebano; et questo era per il gran tempo che erano stati sotterrati, ma erano sani come il resto del legno. Vi erano ancora delli chiodi di ferro li quali dimostravano di essere stati grossi quanto è il dito grosso della mano d’un huomo. et erano tornati sottili come una penna d’occha da scrivere; e per la ruggine s’erano assottigliati e scurtati. V’erano poi altri infiniti chiodi di metallo, li quali erano tanto lucenti e intieri che parevano che fossero fatti quella settimana, li quali chiodi erano di infinite misure […] ma è ben vero che li più piccoli havevano più largo il capo, come è una di un terzo di scudo di argento, e sotto vi erano corti raggi di rilievi a similitudine di una stella; li quali chiodi erano posti per di fuori della barca, e quelli tenevano le lastre de piombo e la vela di lana coperta d’una mistura che sapeva di buono, e ardeva facilmente, questa era tra le sponde della barca e il piombo.”

Quest’ultima annotazione riveste una certa importanza: la testimonianza di De Marchi fu ritenuta non attendibile, se non del tutto ignorata o respinta come inventata di sana pianta, fino al termine del XIX secolo, quando il rinvenimento di chiodi simili a quelli descritti nel resoconto portò ad una rivalutazione dell’insieme. Certo, è di notevole suggestione, non si può non rimanere avvinti dal senso di avventura che traspare dalle parole dell’autore: è passato meno di un secolo dalla prima esplorazione documentata delle navi, e si è passati da nuotatori professionisti, i marangoni, ad un’innovativa attrezzatura scientifica con la quale si cala in un mondo inesplorato, alla stregua di un astronauta, nel quale egli è l’intruso. Ma è anche, e soprattutto, una preziosa attestazione di come si presentasse una delle navi: dopo l’impresa di De Marchi, infatti, passeranno tre secoli prima che si decida di nuovo di indagare, trecento anni durante i quali sicuramente avvennero decine di spoliazioni e danneggiamenti, che, unendosi a quanto era stato ritrovato e poi smarrito o rubato (l’architetto stesso fu vittima del furto di un certo quantitativo di chiodi e metalli ivi rinvenuti), comportarono la perdita di preziosi dati per comprendere la natura delle imbarcazioni.

Torniamo ora al racconto. Dopo aver esplorato la chiglia della nave, Francesco si avventura nell’interno (il corsivo è di chi scrive):

“Dentro della barca v’erano delli pavimenti de matoni dì tre palmi per ogni verso, e grossi quattro dita, li quali erano rossi come è un carmesino. Ancora cavassimo un pezzo de smalto di un pavimento, il quale era rosso e di bel colore; era cinque palmi per un verso, e otto per l’altro, grosso un mezzo palmo. In detta barca si vedevano certe scurità, le quali erano le camere del palazzo, che qui ora edificato sopra questa barca, dove non mi attentai di entrarvi per paura di non mi perdere; e ancora per il pericolo dell’instromento che se per sorte l’huomo cadesse e non restasse dritto subito saria morto, per l’acqua che entraria nell’instromento con tanta velocità, ancora perchè pesa assai bene; ma quando fusse uno che sapesse notare o havesse animo, potria lasciare l’instromento a basso, e venire di sopra; corne faceva il maestro spesse volte. II maestro diceva che ancora egli haveva paura a entrare in dette camare, perchè se cadeva era necessario lassar l’instromento, ma trovare la porta di riuscire era il fatto. Il provare con una corda, e tornare per essa hebbi una volta a restarvi, perchè hebbi a cader giù per una scala. Dove che ‘l s’avisò di voler levar detta barca per di fuori andandola disfacendo. Mi disse che vi sono delli travi di metallo, ma io non gli ho veduti. Trovassimo in quel giorno certo tanaglie che erano attaccate a certe catene della nave, che altri havevano voluto rompere, e cavare della barca; ma mostrava che restassino, per la corda, che si rompesse; come si fece a noi, che attaccassimo un travo con una corda grossa che pareva da nave, e con un argano e un mollinello voltavamo per cavar una quantità di questa barca. Eravamo sedici huomini a girar l’argano; la gomena si rompè e non potessimo far nulla […] Ancora trovassimo delle ancore, o cose fatte a somiglianza di ancora, quali adoperavano nel tempo del Biondo historico per cavare di detta barca. Vi sono altri c’hanno parlato di detta barca, che con barche o ponti vi andavano sopra e gittavano a basso instromenti per cavarne; e di quel poco che cavarno ne fecero mentione per iscrittura. Ancora si trovò in esso un pezzo d’un canone di piombo, grosso tre dita; e haveva tanto di vacuo, che vi entrava il pugno della mano dentro. […] Ancora faccio sapere che detta barca è in detto lago, solo una minima particella vi manca, che manca che maestro Gulielmo levò via; e quella che io cavai. Et di questa barca de Traiano tanto ve ne sia detto.” (7)

Ecco dunque la testimonianza autoptica di un’attività di spoliazione che spesso sconfinava nella più bieca depredazione: chissà quanto dev’essere scomparso nell’intervallo tra le due esplorazioni, che attirarono certamente le attenzioni di quanti intravidero nel relitto un’occasione di rapido arricchimento, e chissà quanto doveva essere svanito in precedenza… Guglielmo aveva riferito a Francesco la presenza di travi in metallo, ma il nostro non le vide più; oltretutto, lo stesso Guglielmo si era evidentemente più volte avventurato nell’esplorazione, e di certo non era stato l’unico. Tenaglie ed altri resti indicavano chiaramente l’attività di altri “estrattori”, che da piattaforme dovevano aver tentato il sollevamento dei reperti come aveva a suo tempo fatto l’Alberti, e come lo stesso De Marchi tentò di fare, con il risultato di lacerare la struttura della nave, danneggiandola irrimediabilmente.

Cala il silenzio

Il racconto dell’architetto è importante anche per un’altra serie di motivi: vi sono le misure di quanto risulta visibile dell’imbarcazione, vi sono acute annotazioni riguardanti la posizione e la giacitura del relitto, e vi si trova un breve appunto riguardante un “pezzo d’un canone di piombo”, che passa quasi inosservato all’interno della narrazione complessiva. Come in un gigantesco puzzle, qual è la Storia, di cui alcuni pezzi sono smarriti, altri sono in attesa di essere scoperti o riscoperti per poterne comprendere la collocazione, può capitare di avere la fortuna di trovare due pezzi che si uniscano tra loro, consentendoci di avere un’idea più chiara del quadro complessivo. Recuperiamo così l’interessantissima nota di un altro studioso, l’olandese Steven Pigge (latinizzato, come d’uso a quell’epoca, in Stephanus Pighius), che, venuto in Italia nel 1547, dodici anni dopo l’impresa di De Marchi, riferisce che su quel “canone”, in realtà un fistula acquaria, era riportata la dicitura “ti · caesar · augustus · germanicus”.

È una nomenclatura che non trova riscontri in alcuna fonte, in quanto nessun imperatore aveva tale serie di nomi: escludendo l’ultimo termine, potrebbe indicare Tiberio, che la tradizione popolare voleva legato alla creazione delle navi; tuttavia egli non ebbe mai l’appellativo di “Germanico”, al contrario di Caligola che di Germanico, nipote di Tiberio, era figlio. Il nome completo dell’imperatore “folle” era, però, come abbiamo visto, Caio Giulio Cesare Germanico: l’errore dunque non si spiega, forse dovuto ad un errore di trascrizione o interpretazione da parte dell’erudito. È comunque un primo riferimento a Caligola in relazione alle imbarcazioni, finora attribuite a Tiberio o Traiano, come riportato da Flavio Biondo, a sua volta citato da De Marchi. Il secondo, ben più esplicito, è fornito dall’umanista cinquecentesco Pirro Ligorio, che doveva trovarsi a Roma contemporaneamente al De Marchi: nei suoi manoscritti, raccolti in trenta volumi, parla più volte di Nemi, anche se la monumentalità di alcune descrizioni e di taluni ritrovamenti lo spingono a ritenere che nel lago non si celasse una nave, ma fosse sprofondata una villa costruita nel mezzo del lago, per volontà di Caligola. Leggiamo infatti, nel X volume, alla voce lachi, di una villa che “Caio Caligola fece nel mezzo del lago Aricino” aggiungendo di averne letto il nome su “lettere di rilievo di piombo”, probabilmente sul “canone” rinvenuto da De Marchi, del quale conosceva le scoperte citandolo esplicitamente nel volume III nella voce Aricia. Nel V, invece, troviamo la descrizione della “villa”, sotto il termine Caiana:

“Villa di Caio Caligola fatta di legno nel mezzo del lago detto di Nemo in Latio […] la quale era grandissima et con molto artificio, ove per perpetuarla tutta la foderò attorno di tela e pece greca sopra il legno et poscia la incrostò di lastre di piombo; e tutti gli chiodi grandi e piccoli, fece di rame, et di dentro la foderò del medesimo, et di vari marmi la lastrigò et fermò in tal maniera essa macchina nell’acqua che era immovibile e da dentro terra in mezzo d’essa dedusse per canaletti di piombo acqua viva e saitante, cosa ammirabile, et insieme ai nostri giorni sono stati cavati delli suoi fragmenti e nella tavola di piombo sono veduto simili iscrizioni: C. Caesar divi Aug. pronepos Augustus Pontif’ex Maxìmus, tribun. potest. iii. f. p. imp. ii.; ed altre intitolate:C. Caesar Germanici f. divi aug. nepos. Augustus germ. trib. pot. iii. imp. p. p.” (8)

Nonostante sia stato l’unico ad inquadrare esattamente le navi nel loro periodo storico, Ligorio non venne preso in seria considerazione dagli studiosi, sia per la tendenza, comune tra gli eruditi del Cinquecento, di integrare i reperti, siano essi statue o epigrafi, in base alla propria opinione di verosimiglianza (arrivando anche a creare vere e proprie opere di fantasie), sia per la alquanto sospetta ampiezza delle iscrizioni riportate nella nota, che fece pensare ad una falsificazione.

Un palombaro sta per immergersi nel lago di Nemi (Archivio LUCE 03.12.1928)

Un palombaro sta per immergersi nel lago di Nemi (Archivio LUCE 03.12.1928)

Un nuovo tentativo

Dopo l’avventura di De Marchi, per tre secoli nessuna grande impresa interessò lo specchio lacustre sacro a Diana. Si ha notizia di sporadici ritrovamenti, di pescatori che si tuffavano cercando di portare qualcosa in superficie, di barche che stazionavano nell’area del relitto, causando una lenta ed inarrestabile emorragia di reperti, ma non sembrava più suscitare la curiosità degli studiosi: con grave atteggiamento pregiudiziale di sufficienza, avevano bollato la storia della nave come fantasiosa, trattandosi evidentemente dei resti di una villa un tempo sul pelo dell’acqua, e che era quindi sprofondata restando di fatto irraggiungibile. Del resto le fonti antiche parlavano di possedimenti imperiali nella zona, ed anzi citavano una villa, appartenuta a Giulio Cesare, fatta radere al suolo dal dittatore e ricostruire proprio da Caligola (9): le cose, dunque, sembravano più o meno quadrare, e tanto bastava.

Solo nel 1827 si decise di intraprendere una nuova esplorazione del relitto, con l’intento di riportarlo completamente alla luce: nel settembre di quell’anno, il cavaliere Annesio Fusconi, davanti ad una moltitudine trepidante, diede il via alle operazioni utilizzando una versione da lui modificata della campana di Halley, tanto grande che permetteva ad otto marangoni di operare contemporaneamente, e che per essere manovrata necessitava di quattro argani. Furono tratti in superficie mattoni bollati, chiodi, e vario altro materiale, per la durata di una ventina di giorni; fortunatamente le condizioni atmosferiche peggiorarono, e Fusconi, che aveva in animo di far riemergere la nave pezzo per pezzo, dovette rimandare le operazioni quando i materiali rinvenuti furono trafugati, come successe tanto tempo prima a De Marchi, venendo meno i fondi, ricavabili dalla vendita dei reperti, per proseguire nella ricerca. La maggior parte fu però recuperata: alcuni pezzi, tra i quali un capitello di colonna in metallo, furono acquisiti dai Musei Vaticani, altri conobbero sorte diversa. Quaranta tavolini in terracotta furono utilizzati come pavimentazione per il gabinetto gotico del principe Alessandro Torlonia nel suo palazzo di Piazza Venezia; altri settanta tavolini in larice ed abete furono comprati sempre dal nobile; parecchi frammenti di trave e in legno furono invece destinati, da Fusconi stesso, ad essere lavorati per ricavarne bastoni da passeggio, tabacchiere, ricordini vari…

A conferma di quanto la cronologia avanzata da Ligorio fosse stata tenuta in scarsa considerazione, basta notare il titolo con il quale Fusconi pubblicò le memorie della sua impresa, Memoria archeologica idraulica sulla nave dell’imperatore Tiberio, edite nel 1839. Sulla scia di quanto la vulgata accademica andava da tempo credendo, ben più incisivo fu Antonio Nibby, celebre storico e topografo ottocentesco, presente alle operazioni del 1827:

“Celebre è la pretesa nave, da altri detta di Tiberio, da altri di Traiano, esistente sott’acqua […] Nuove ricerche su tal proposito si fecero a’ giorni nostri, alle quali essendo stato presente, ed avendo esaminato attentamente quanto venne estratto, ed udito da coloro, che vi erano calati, ciò che avevano veduto, parmi poter ricavarsi che la pretesa nave altro non sia che la intelaratura dei fondamenti di un fabbricato; […] che il pavimento o almeno lo strato inferiore di esso era formato di grandissimi tegoloni, posti sopra una specie di graticole di ferro sopra le quali havvi il marchio CAISAR in lettere di forma assai antica; e […] possono vedersi nella Biblioteca Vaticana […] il marchio CAISAR è appunto quello di Cesare, perchè è solo, isolato, non accompagnato dal prenome TI, cioè Tiberio, o dal cognome TRAIANVS; quindi io credo che la pretesa barca altro non sia che il fondamento di questa villa medesima fatto dentro il lago, onde dar luogo al fabbricato superiore; e questo essendo stato distrutto da Cesare stesso, il fondamento sott’acqua rimase, come pure sott’acqua si trovano avanzi sconvolti della fabbrica demolita. Il punto scelto per questa villa era opportuno, essendo collocata dirimpetto al tempio della dea, in riva al lago.” (10)

Non si capisce perché Nibby abbia così decisamente voluto negare l’evidenza, dal momento che la chiglia era perfettamente riconoscibile, andando anche contro la logica costruttiva (fondazioni di un edificio o di una piattaforma sarebbero risultate profondamente infisse nel fondale, e non soltanto appoggiate) né fu possibile tuttavia confutarlo, in quanto i materiali da lui menzionati, ossia i tegoloni marchiati, risultarono, dopo attenta ricerca, scomparsi. Anzi, durante il controllo dei materiali, si appurò che anche i reperti elencati da Fusconi come ceduti ai Musei Vaticani erano svaniti. Sulle navi sembra aleggiare una strana maledizione…

Una Medusa piangente

Abbiamo visto come i vari tentativi di recupero e di esplorazione integrale delle navi di Nemi fossero affidati all’iniziativa di singoli studiosi o privati in possesso di mezzi finanziari sufficienti. Non esistendo in pratica una tutela legislativa dei reperti rinvenuti (nello Stato Pontificio se ne ha una prima forma nel Chirografo di Pio VII, del 1802, e, soprattutto, nel celebre editto del cardinale Pacca, del 1820), chi li scopriva ne era a tutti gli effetti proprietario, e pertanto ne poteva fare ciò che voleva. È a causa dell’assenza di un qualsiasi tipo di protezione statale, che migliaia e migliaia di reperti antichi sono andati dispersi, se non proprio distrutti. Nel caso di Nemi, centinaia di rinvenimenti furono strappati dal loro contesto per essere esposti come trofei, essere rubati, venire trasformati in oggetti di arredamento. Era ormai chiaro che, date le continue sottrazioni ed i ripetuti danneggiamenti, occorreva un intervento risolutivo e definitivo.

Nel 1895, venticinque anni dopo la breccia di Porta Pia e l’annessione dello Stato Pontificio al Regno d’Italia, tale sentore si concretizzò in una joint-venture ante litteram, che vide la collaborazione di un soggetto privato con lo Stato. Il lago, infatti, era di proprietà della famiglia Orsini, che addirittura deteneva le chiavi dell’emissario, atto a regolare il livello delle acque: fu ad essa che si rivolse Eliseo Borghi per ottenere l’autorizzazione, su mandato governativo, di ispezionare non solo lo specchio d’acqua, ma anche le rive. Ottenuto in ottobre il permesso, subito vennero intraprese le indagini, che immediatamente, grazie all’avanzata tecnica esplorativa costituita dall’impiego di palombari, regalarono i primi strabilianti reperti. Dopo quasi duemila anni riemerse una ghiera bronzea di timone modellata a testa di leone, stringente, tra le fauci, un anello; un’altra ghiera, riproducente una magnifica Medusa, descritta, nel momento in cui emerse dalle acque tra le braccia del palombaro grondando acqua, come addolorata sino alle lacrime per la sua pace durata secoli così bruscamente interrotta; “scatole” di testata bronzee, poste al congiungimento di diverse travi strutturali delle fiancate del relitto, sempre a forma leonina; una transenna bronzea lunga oltre un metro; paste vitree e marmi lavorati, tali da far pensare a pavimenti mosaicati; una gran quantità di legno, chiodi con la testa stellata nella parte inferiore, come testimoniato tre secoli prima da De Marchi, e frammenti di ogni genere.

Furono ritrovati ulteriori fistole acquatiche plumbee, con inciso il nome di Caligola, senza possibilità di errori: l’attribuzione a questo imperatore, ora, non era più in discussione. Risultò evidente che la nave non poteva essere disincagliata tramite argani o leve, ed anzi fu impedita ogni violenza nel sollevare o distaccare parti della chiglia, data anche la sua particolare posizione. Vennero infatti confermati i rilievi effettuati dall’architetto bolognese nel 1535, trovando che la poppa era a sette metri di profondità, contro i quattordici della prua: ogni azione di innalzamento avrebbe comportato la distruzione del relitto. Si trovava in aggiunta immorsata in tre strati diversi del fondale: la parte inferiore era sita in uno strato sabbioso, che altro non era se non l’antico fondo del lago; quella centrale nella melma, per cui si era deteriorata; e la parte superiore, totalmente immersa nell’acqua e perciò marcita. Si comprese inoltre che la chiglia era rinforzata da una piattaforma di tre metri per lato per favorirne la galleggiabilità e garantire una maggiore manovrabilità ai rematori: le testate in bronzo, infatti, furono tutte rivenute intorno lo scafo alla distanza suddetta. Vennero prese finalmente misure decisamente più precise, mediante un piccolo espediente: ai palombari fu detto di legare un sughero alle parti esterne della nave, cosicché, galleggiando in superficie, permettessero di visualizzare l’ingombro del relitto. Ma, soprattutto, in data 18 novembre, fu rinvenuto, a diciannove metri di profondità, a qualche centinaio di metri dal primo, un secondo, maestoso naviglio, di cui si era sempre sospettata l’esistenza e del quale non si aveva mai avuta la conferma. Da esso venne tratta una gran quantità di tegole in rame, frammenti di marmo, pezzi metallici e una testata di una trave con in rilievo un braccio ed una mano.

Moltissimi reperti vennero acquisiti dal Museo Nazionale Romano, ma, nonostante la presenza dello Stato, altri ritrovamenti ebbero sorte diversa: è il caso di una testa di Elios, bronzea, scomparsa; di una statua, trafugata, mentre altre giunsero al British Museum; di un elmo, che finì a Berlino; di una statuetta di Eros, ora al Museo dell’Ermitage; di ben quattrocento metri di travi e listelli lignei, che, estratti e depositati sulle rive in attesa di poterli ricomporre, finirono per marcire e divennero legna da ardere. Divenne sempre più pressante l’esigenza di mettere in sicurezza, una volta per tutte, lo straordinario insieme di opere incastonate nel fondale del lago di Nemi: diversi studiosi inviarono lettere al ministro della Pubblica Istruzione al fine di sollecitare un intervento deciso da parte del governo, alcune quasi di supplica. Ma dovette passare del tempo, prima che si passasse all’azione.

Un posto al sole

La scoperta della seconda nave aveva aumentato lo sforzo, da parte della comunità accademica, affinché lo Stato intervenisse in maniera decisa ed integrale nella gestione del sito di Nemi: è possibile seguire l’intera vicenda e comprenderne l’entità attraverso le lettere inviate al Ministero ed ai dibattiti su riviste specializzate dell’epoca. Tanta premura non fu vana: il ministro della Pubblica Istruzione, Guido Baccelli, sollecitò il ministro della Marina a collaborare, fornendo attrezzature ed un ingegnere navale (prescelto fu l’ingegnere militare Vittorio Malfatti) al fine di effettuare un attento esame dei relitti ed escogitare il modo migliore di recuperarli. Nonostante la precisa ed accurata ispezione, però, non si fece nulla: gli anni intorno al Novecento furono particolarmente delicati, e vi erano priorità più pressanti. La curiosità, intanto, dilagava anche tra il pubblico non specialista, portando ad un fiorire di opuscoli e racconti vari.

Bisognò aspettare il 1926 perché si agisse: in Italia si era ormai instaurato il fascismo, il mito della romanità era il tema dominante, le navi divennero un potente mezzo di propaganda. Venne istituita una Commissione di Studio, con presidente Corrado Ricci: essa esaminò il lavoro di Malfatti adottandone la soluzione proposta, ossia lo svuotamento parziale del lago tramite emissario. Pochi mesi dopo, nel 1927, Mussolini poté annunciare, durante un discorso tenuto presso la Reale Società Romana di Storia Patria, la volontà di recuperare le navi ed effettuare scavi archeologici nei pressi al fine di scoprire eventuali materiali caduti fuori bordo. Per abbassare la superficie dell’acqua del lago si stabilì di riattivare l’antica galleria, lunga 1653 metri, che in epoca romana fungeva da valvola per mantenere costante il livello del lago ed impedire che il santuario di Diana, che sorge sulle sue rive, venisse sommerso. Si tratta di un’opera stupefacente, con diaframmi posti a filtrare quanto potesse trovarsi in sospensione nello specchio lacustre e fosse in grado di ostruire lo strettissimo passaggio; durante le ispezioni tese ad assicurare le condizioni del condotto, si scoprì che era stato scavato a partire dai due estremi, e che

“Le incisioni, tutt’ora visibili, lasciate sulla roccia dagli arnesi a punta adoperati, attestano il lavoro duro, paziente ed estremamente penoso che gli schiavi hanno dovuto compiere, obbligati a lavorare raggomitolati od in posizione orizzontale e con limitatissima possibilità di movimenti. L’incontro è documentato dalla opposta direzione delle incisioni, ancora nettamente visibili, lasciate sulla roccia dagli utensili di lavoro ed è stato raggiunto per via di tentativi guidati, verosimilmente, da segnali acustici. In tal modo si sono raccordati i due avanzamenti, che si trovano a divergere fra loro di circa quattro metri in senso planimetrico e di circa due in senso altimetrico. Errore certo non grave, quando si pensi ai mezzi primitivi che, allora, si possedevano per tracciare e mantenere le direzioni di avanzamento e soprattutto quando si pensi che accade, talvolta, anche oggi…” (11)

Mussolini che esce dal cunicolo dell’emissario ‘dopo averlo attentamente visitato’ (da Capitolium, V, 1929)

Mussolini che esce dal cunicolo dell’emissario ‘dopo averlo attentamente visitato’ (da Capitolium, V, 1929)

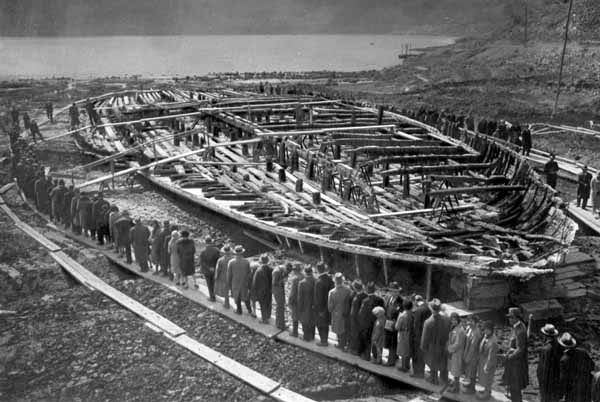

I lavori durarono quasi un anno, fino al settembre del 1928, quando cominciarono ufficialmente le operazioni di svuotamento, sotto lo sguardo incuriosito dell’intera comunità internazionale; nel frattempo vennero avviati i lavori di costruzione di un edificio atto ad ospitare i relitti e di una strada che, affiancandosi a quella romana, diverticolo della Via Appia, consentisse un più rapido accesso alla piana antistante il lago, teatro delle operazioni; contemporaneamente una serie di leggi ad hoc sancì la protezione non solo dei reperti, ma anche del paesaggio che faceva da cornice al lago. Nella primavera del 1929 iniziarono ad emergere le strutture della prima nave: grande fu la meraviglia di quanti, incuriositi, si recarono a visitare l’avanzamento dei lavori, addirittura esponenti del Ministero della Marina inglese, interessati ad esaminare la tecnologia costruttiva dei Romani, rimanendo stupiti di alcune innovazioni tecniche che si pensava ideate secoli più tardi. Centinaia di fotografie furono scattate, testimoniando il progressivo abbassarsi delle acque, mentre venivano approntate le prime strutture atte a reggere lo scafo e consentirne lo spostamento fino alla sede appositamente edificata, a forma di chiglia rovesciata.

Non erano mancate le polemiche, legate al particolare momento storico, di chi sostenne l’inutilità di recuperare dei relitti ridotti in pratica alla sola struttura a fronte di una spesa enorme, sottintendendo che i problemi del Paese erano ben altri. A tali discussioni rispose in Senato, in occasione della presentazione del bilancio statale dell’anno 1929, il ministro della Pubblica Istruzione:

“Il Lago di Nemi, il cui livello è stato abbassato di circa 7 metri, ha restituito alla luce del sole una parte della prima nave in condizioni tali da restare ancora una volta confermato, che la terra o l’acqua sono più gelosi conservatori dell’uomo. C’è qualcuno che davanti a quel che rimane della prima nave affondata circa 19 secoli fa, si domanda, se valeva la pena di compiere così enorme lavoro di recupero. Onorevoli Senatori, consentitemi di rispondere a quel qualcuno ed a tutti i dubbiosi: sì, valeva la pena. Se anche le spese e gli sforzi avessero dovuto essere maggiori, sarebbe valsa ugualmente la pena […] Qualche ingenuo attendeva forse di ritrovare la nave intatta nelle sue strutture e con tutti i suoi ornamenti, e si sente oggi deluso; ma quelli che conoscono le vicende, due volte millenarie, delle navi di Caligola dichiarano che la realtà supera le speranze, e che il rapporto fra lo stato attuale e quello originale della nave scoperta è di gran lunga superiore al rapporto tra lo stato attuale e quello originale del Foro Romano. E c’è poi un immenso interesse tecnico giacchè la nave recuperata ci appalesa a quale perfezione ed a quali virtuosismi fosse pervenuta, presso i Romani, l’arte del costruire navi di legno”. (12)

Nonostante alcuni inconvenienti tecnici legati all’asciugamento differenziato delle varie parti del relitto e del fondale, le due navi furono in tempi diversi felicemente trasportate all’interno del vastissimo museo, quando completato, segnando la conclusione dell’intera operazione, nel 1930.

Immagine dall’alto di una delle navi romane durante una fase del recupero (Archivio LUCE 10.09.1929)

Immagine dall’alto di una delle navi romane durante una fase del recupero (Archivio LUCE 10.09.1929)

La prima nave da poco emersa (Foto da archivio privato)

La prima nave da poco emersa (Foto da archivio privato)

Ingegneria all’avanguardia

Finalmente le due navi erano tornate alla luce, a disposizione di chi volesse vederle e studiarle, pronte a rivelare i propri segreti a chiunque avesse avuto la pazienza di leggere un testo fatto non di parole, ma di travi, sapere costruttivo ed ingegno speculativo.

Lo stupore fu grande: sebbene, infatti, degli edifici ospitati sul ponte non fosse rimasto molto, tuttavia, analizzando la struttura delle navi, che dovevano esser state ovviamente progettate appositamente per sostenere carichi ben localizzati, si iniziò ad ipotizzare su come dovessero presentarsi. Secondo una recente ricostruzione (13), la prima nave ad essere scoperta fungeva da residenza di svago, straordinaria appendice mobile della villa imperiale situata sulla piana antistante il lago, secondo un modello ellenistico che tanto successo avrà in seguito, come con Nerone, ad esempio, per il quale fu allestito dal prefetto Tigellino un festino notturno sullo Stagnum Agrippae nel Campo Marzio a Roma, oppure con Domiziano, sul vicino lago di Albano. Verso poppa doveva presentare degli ambienti chiusi splendidamente ornati, alcuni addirittura riscaldati, mentre dalla parte opposta vi erano probabilmente sacelli e padiglioni. Non era dotata di una propulsione autonoma (non vi era spazio per i rematori), ma doveva essere trainata plausibilmente da due brache più piccole, con funzioni paragonabili a quelle di un moderno rimorchiatore.

La seconda nave svolgeva invece una funzione cultuale, come testimoniato dal rinvenimento di oggetti sacri, come un sistro, alla venerazione di Iside. Si trattava di una nave colossale, lunga oltre settanta metri, larga venticinque, vale a dire come cinque campi da tennis posti l’uno di fianco all’altro. Anche in questo caso la chiglia non offriva lo spazio sufficiente per i rematori, pena la compromissione della galleggiabilità, ma era fasciata sui lati lunghi da due piattaforme, aventi una distanza massima dal bordo di circa tre metri, nei quali trovavano posto i diversi ordini di vogatori; quattro enormi timoni, due a prua e due a poppa, garantivano una efficiente manovrabilità.

Ricostruzione delle prima nave (da BONINO 2003)

Ricostruzione delle prima nave (da BONINO 2003)

Ricostruzione della seconda nave (da BONINO 2003)

Ricostruzione della seconda nave (da BONINO 2003)

Dovevano essere dei capolavori architettonici ed ingegneristici mozzafiato: e proprio questo era l’intento di Caligola, stupire. Per esaudire le volontà dell’imperatore, non si badò a spese nella realizzazione, ed i risultati, a duemila anni di distanza, potevano ancora esser colti nella loro straordinarietà. Se, infatti, con la ricostruzione poteva essere soddisfatta l’immaginazione (ed oggi è purtroppo l’unica cosa che rimane, coadiuvata, naturalmente, dai dati documentari), tramite i reperti si scoprì che la realtà superava le ipotesi sinora formulate sulle capacità tecniche dei Romani. La chiglia evidenziava la notevole perizia raggiunta nell’arte della carpenteria, con l’utilizzo di legnami differenti per le varie parti sottoposte a sollecitazioni idrodinamiche differenti, e con l’assemblaggio delle giunzioni e delle travi pressati da maggior sforzo. Per distribuire in maniera equivalente l’incredibile peso soprastante su tutta la superficie dello scafo, fu ideato un sistema di pilastri lignei perpendicolari, in corrispondenza dei quali vi erano poste poi le suspensurae, pilastrini in mattoni, sulle quali poggiavano il pavimenti e gli edifici ospitati dall’imbarcazione.

Ma le sorprese non finiscono qui: durante le operazioni di svuotamento del lago, furono rinvenute due grandi ancore, una rivestita da metallo, una in legno, non più conservata. La loro particolarità era di essere a ceppo mobile, ossia che l’asse perpendicolare al fusto dell’ancora era smontabile, innovazione tecnica che si credeva, prima della scoperta delle navi, più tarda di secoli. Sul ceppo di quella in metallo venne anche riportato il peso: 1275 libbre, ossia 417 chilogrammi. E la carena? Già dalla prima esplorazione del 1446 erano visibili i vari strati di cui si componeva, cercando di mantenere lo scafo impermeabile e isolato termicamente: le analisi paleobotaniche e chimiche evidenziarono però un ulteriore accorgimento. La chiglia risultò essere spalmata con minio di ferro, mentre l’impermeabilizzazione era garantita da lana impregnata di una miscela di pece vegetale, di bitume e di colofonia: l’intero rivestimento costituiva un’ottima difesa dagli attacchi dei tipici molluschi che aggrediscono e divorano il legno in immersione, come si può riscontrare sulla chiglia di qualsiasi natante moderno. Casualità o precisa cognizione tecnica? Dinanzi all’abilità costruttiva dei Romani e degli Antichi in generale, i legittimi dubbi che possono nascere di fronte alle loro conoscenze non dovrebbero essere pregiudizialmente liquidati con sentenze aprioristiche, sottovalutandoli.

Va però precisato che in acqua dolce i suddetti molluschi non vivono, ma è probabile che gli ingegneri, avendo a che fare con Caligola – il cui motto era il celebre “mi odino, purché mi temano” – volessero andare più che sul sicuro. Difatti, nonostante il guscio impermeabile, furono previste anche diverse pompe di sentina, atte a travasare l’acqua penetrata nello scafo fuori bordo. Sulle navi ne furono rinvenute di due tipi: una, classica, simile alla noria, una ruota dentata cui era connessa una catena con una serie di recipienti bronzei, conservatisi, azionata da manovella, così da trasportare l’acqua dal basso verso l’alto; l’altro tipo, invece, costituito da una vera e propria pompa aspirante, costituita da una leva a due braccia collegata a due stantuffi che scendono con movimento alterno, cosicché mentre un cilindro, salendo, risucchiava l’acqua, l’altro, scendendo, la espelleva, il tutto ciclicamente. Nel museo odierno, dell’una vi è solo la ricostruzione, dell’altra, in aggiunta, i miseri resti scampati alla triste fine che colpì le navi.

Tanti accorgimenti sarebbero bastati di per sé per chinarsi ammirati dinanzi al progresso cui erano giunti gli Antichi senza avere a disposizione gli odierni mezzi, arrivando a concepire attrezzi che, caduti in disuso per secoli, sarebbero stati riscoperti soltanto alla fine del XVIII secolo, come l’ancora a ceppo mobile. Le navi di Nemi, però, coerentemente con la loro incredibile mole, avevano in riserbo un’ulteriore sorprendente dono. Venne infatti scoperto un disco in legno con delle sfere di metallo fissate lungo la circonferenza: evidentemente queste ultime servivano a ridurre l’attrito durante la rotazione del disco, in base allo stesso principio dei moderni cuscinetti a sfera! A cosa servisse, se base di un argano o di una gru, non si sa, ma il gran numero di sfere rinvenute lascia suppore che di strumenti simili dovessero essercene diversi. E non parliamo del rubinetto, conservatosi in perfetto stato…

Queste sono le meraviglie rimaste, chissà di quanti e quali accorgimenti e creazioni non si saprà mai nulla. Se delle strutture si mantiene poco o niente degli alzati (tegole in rame, splendide colonne di quattro metri di altezza, innumerevoli frammenti marmorei), ma abbastanza per poter avanzare qualche tentativo di ricostruzione, di altro dobbiamo fare ricorso all’immaginazione, unitamente alla logica. Le famose fistole acquatiche che abbiamo incontrato numerose volte in precedenza, ad esempio, furono interpretate come facenti parte di un acquedotto che adduceva l’acqua dalla fonte sulla nave: ciò sarebbe però impossibile, se non ammettendo che l’imbarcazione fosse perennemente all’ancora. Probabilmente sulla nave che fungeva da residenza doveva esserci una cisterna, nella quale veniva fatta confluire l’acqua da apposite collettori posti sui moli (rinvenuti in varie riprese), e dalla quale dovevano dipartirsi varie condutture di servizio per le diverse parti dell’imbarcazione. Una cisterna, inoltre, servirebbe a bilanciare l’enorme peso del palazzo, che, nelle ricostruzioni più recenti, apparirebbe invece, nonostante una piattaforma teorizzata in aggiunta alla chiglia posta a poppa della nave, non molto equilibrato; del resto, avendo fatto l’imperatore costruire già delle terme su imbarcazioni (vd. nota 1), gli ingegneri del tempo non dovevano esser nuovi ad una soluzione del genere. Tutto questo li rende degni della stessa indefessa ammirazione che oggi tributiamo agli architetti di spettacolari edifici all’avanguardia come il Colosseo, il complesso dei Mercati di Traiano ed il Pantheon, soltanto per citare quelli più noti.

Antica ancora a ceppo mobile nel Museo navi romane (Archivio LUCE 11.04.1940)

Antica ancora a ceppo mobile nel Museo navi romane (Archivio LUCE 11.04.1940)

Un mosaico parzialmente ricoperto di terra (Archivio LUCE 20.09.1929)

Un mosaico parzialmente ricoperto di terra (Archivio LUCE 20.09.1929)

Follia umana

Un imperatore “folle” aveva voluto le due navi. Un gesto folle (questa volta senza virgolette) ne decretò la fine. Resistite due millenni sott’acqua, nonostante le continue spoliazioni, avendo vinto il tempo, seppur danneggiate, scomparirono nel giro di una notte.

Siamo in piena Seconda Guerra Mondiale, in una delle fasi più cruente: a Nemi si è asserragliato un distaccamento di truppe tedesche, cercando di controllare il territorio per contrastare l’inarrestabile avanzata alleata da sud. Tra il 31 maggio ed il 1 giugno del 1944 scoppiò un incendio che, trovando facile alimento nel legno degli scafi, divampò con furia devastante: il sole, sorgendo, trovò al posto delle imbarcazioni solo un cumulo di ceneri. Fortunatamente alcuni dei reperti più preziosi, come la serie delle testate in bronzo, erano stati trasportati un anno prima nella più sicura sede del Museo Nazionale Romano, per proteggerli dalla furia del conflitto. Immediatamente fu istituita una commissione d’inchiesta, che arrivò alla conclusione che “con ogni verisimiglianza” l’incendio fosse stato causato dai tedeschi in ritirata. A tale sciagura si andò ad aggiungere la perdita di tutte le centinaia di foto scattate durante le operazioni di prosciugamento, poiché una bomba colpì il locale dove erano conservate, a Genzano; rimasero soltanto quelle già pubblicate.

Ma l’incendio fu davvero un estremo atto di sfregio di un nemico che sentiva prossima la sconfitta? La relativa incertezza che aleggiava sulla vicenda, unitamente alla decisa smentita da parte del comando germanico, portò alla valutazione di altre ipotesi, alcune delle più fantasiose, altre tristemente possibili. Una di queste, la più probabile, vede protagonista la miseria più nera: nella notte si sarebbero introdotte nel museo alcune persone del luogo che volevano impossessarsi dell’enorme quantità di piombo che ricopriva gli scavi, dato l’alto valore rivestito dai metalli nel periodo bellico. Furono visti lumi aggirarsi nel museo per tutta la notte, prima dell’incendio: la lanterna di uno dei ladri, si vuol sperare accidentalmente, dovette entrare in contatto con il legno delle navi, attecchendo immediatamente. Tutto fu distrutto. E l’enorme spazio vuoto che oggi accoglie il visitatore del Museo delle Navi di Nemi, sembra essere una silenziosa lapide posta a segnacolo del luogo in cui la leggenda divenne realtà, e la realtà, mito.

Veduta della nave all’interno del Museo

Veduta della nave all’interno del Museo

Abbreviazioni bibliografiche utilizzate

- Barnabei 1895 – Barnabei F., Delle scoperte di antichità nel lago di Nemi, in Notizie degli scavi, Roma, Tipografia della Accademia dei Lincei, 1895, pagg. 361 e ssgg.

- Bonino 2003 – Bonino M., Un sogno ellenistico: le navi di Nemi, Pisa, Felici, 2003

- De Marchi 1810 – De Marchi F., Della Architettura Militare, II, capo 82, Roma, 1810 (rist.)

- Ghini 1992 – Ghini G., Museo navi romane, Santuario di Diana, Nemi, Roma, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato, 1992

- Nibby 1837 – Nibby A., Analisi storico-topografico-antiquaria della carta dei dintorni di Roma, Roma, Tip. delle Belle Arti, 1837, vol. II, pp. 395-396

- Ucelli 1950 – Ucelli G., Le navi di Nemi, Roma, La Libreria dello Stato, 1950

Bibliografia

-

- Biagini A., Il ricupero delle navi di Nemi: comunicazione fatta al Rotary Club di Roma, Roma, 1928

-

- Cultrera G., Ricordi dei lavori per il ricupero delle navi di Nemi e di altre singolari vicende, Siracusa, Societa Tipografica , 1954

-

- Ghini G., Il lago di Nemi & il suo museo, Roma, SAL , 1996

-

- Giuria E., Le navi romane del lago di Nemi: memoria storica, Firenze, Rassegna Nazionale, 1901

-

- Giuria E., Le navi romane del lago di Nemi: progetto tecnico per i lavori di ricupero delle antichità lacuali nemorensi e notizie di altro emissario scoperto a Sud del lago, Roma, Officina Poligrafica Romana, 1902

-

- Giuria E., Le navi romane di Nemi : i progetti tecnici di recupero, Rovigo, Popolare, 1928

-

- Maes C., Sic Vos, non vobis. La nave di Tiberio sommersa nel lago di Nemi, Roma, Tip. Della Pace di Filippo Cuggiani, 1896

-

- Maes C., Le navi romane di Nemi : ricorso protesta a S. E. il Ministro dell’istruzione pubblica, Roma 22 maggio 1902, Roma, 1902

-

- Maes C., Le navi imperiali romane del lago di Nemi: sacrosanta rivendicazione: ricorso a S. M. il re Vittorio Emanuele III in forma di lettera pubblica, Roma, Tip. della Pace di F. Cuggiani , 1902

-

- Maes C., Re Vittorio Emanuele III e le navi romane di Nemi: [colla] risposta sovrana al ricorso 30 Marzo 1902, Roma, Tip. Della Pace di Filippo Cuggiani , 1902

-

- Malfatti V., Nuove ricerche nel lago di Nemi e programma per mettere in secco le antichità quivi rintracciate, in Notizie degli scavi, Roma, Tip. della R. Accademia dei Lincei, 1896, pagg. 393 e ssgg.

-

- Malfatti V., Le navi romane del Lago di Nemi, Roma, Officina tipografica italiana, 1905

-

- Montecchi L., Nemi : il suo lago, le sue navi, Roma, 1929

-

- Moretti G., Il Museo delle navi romane di Nemi, Roma, La libreria dello Stato, 1940

-

- Morgante G., Penultima fase delle navi di Nemi, Roma, 1911

-

- Morpurgo L., Visita alle navi di Nemi, Roma, 1930

-

- Ricci C., Gloriose imprese archeologiche: il Foro d’Augusto a Roma, le Navi di Nemi, Pompei ed Ercolano, Bergamo, Istituto italiano d’arti grafiche, 1927

-

- Sabatini F., Le due navi romane nel Lago di Nemi: una odissea archeologica, Roma, Tip. L. Filippini , 1907

-

- Tomassetti G., Le scoperte nel lago di Nemi, in Nuova antologia, 60, ser. 3., fasc. 1, 1895, Roma, Forzani e c. , 1895

-

- Ucelli G., I lavori del lago di Nemi, in Rivista Illustrata del Popolo d’Italia, n. 12, dic. 1928

-

- Ucelli G., Scienza e tecnica di Roma documentate dall’Impresa di Nemi, Roma, Reale Istituto di Studi Romani , 1946

- Ucelli G., Per la ricostituzione del Museo delle navi romane del Lago di Nemi, inL’ingegnere, nov. 1948, n. 11., Milano, Industrie grafiche italiane Stucchi , 1949

Note

-

- 9) Villa che è stata rinvenuta e studiata soltanto durante indagini condotte nell’ultimo decennio; l’area di Nemi è infatti ancora poco conosciuta, e solo da poco nuovi ritrovamenti hanno iniziato a gettare nuova luce sulla topografia e sulla storia dei luoghi, in gara con i tombaroli. È recentissima la notizia del trafugamento di un notevole reperto, si rimanda a http://archiviostorico.corriere.it/2011/gennaio/15/tombarolo_con_statua_dell_imperatore_co_9_110115018.shtml

La seconda guerra mondiale non colpi Nemi se non di striscio, ferendo il paese con l’incendio al museo delle Navi Romane avvenuto nella notte tra 31 maggio e 1? giugno 1944, che distrusse completamente i resti delle due navi: la responsabilita fu ufficialmente data all’esercito tedesco in ritirata.